誰是人生贏家?

作者︰香港有品運動「6A品格教育」講師 Cherry

上回〈6A Digest〉說到兩種面對競爭的心態,其一是「對抗式」,另一種是「雙贏式」;「對抗式」競爭的人重視輸贏,人生充滿了計較與壓力;「雙贏式」競爭的人則享受過程,令自己有所成長。

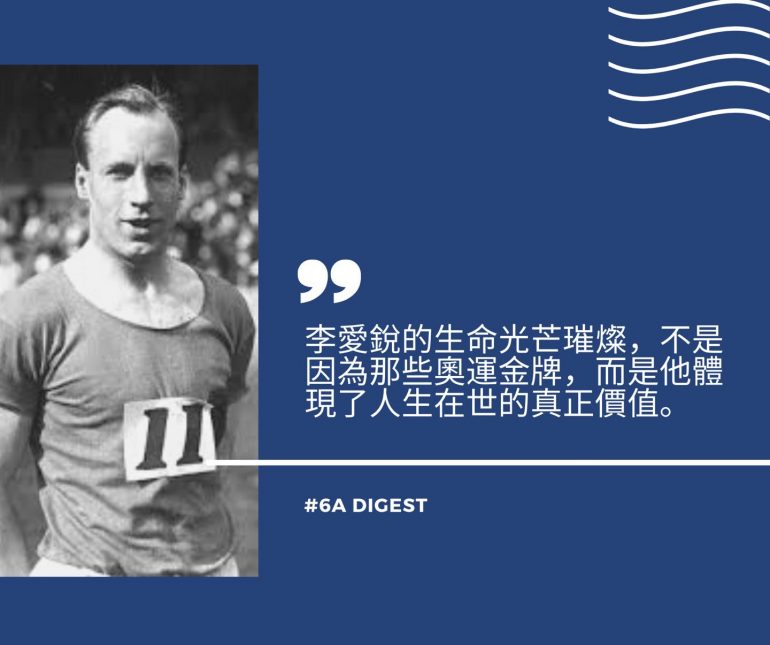

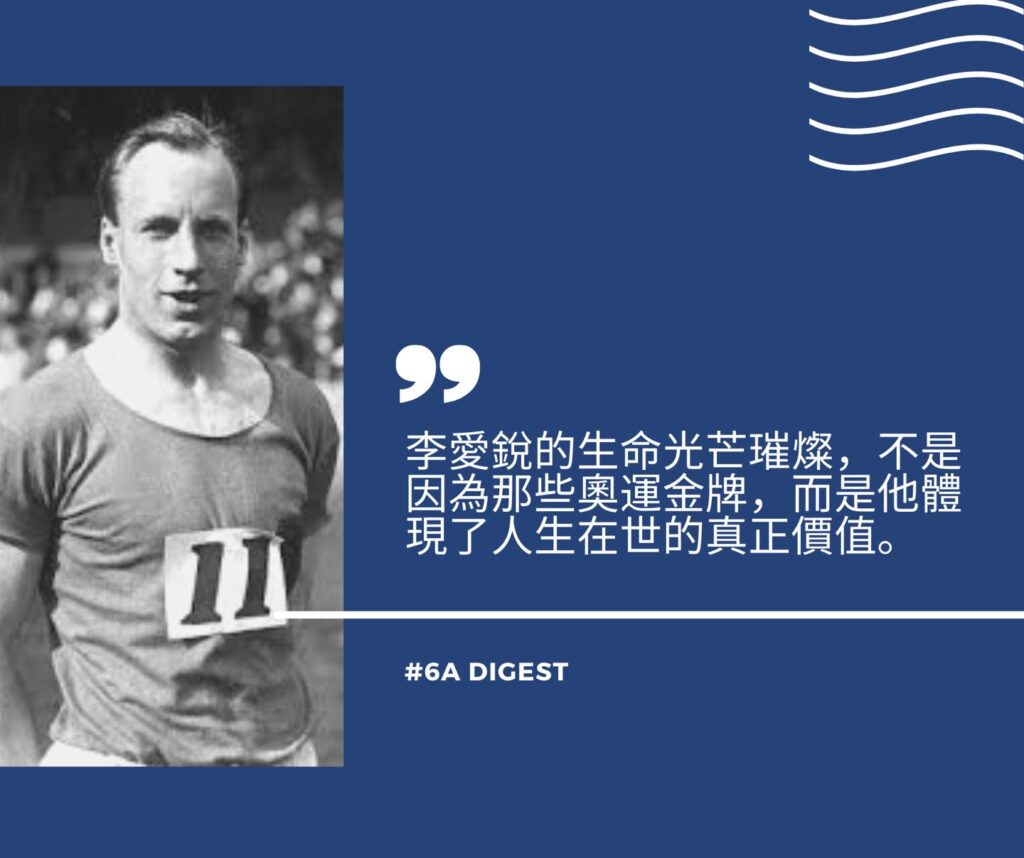

今次讓我們以兩位奧運飛人的人生再深入分享。猶太人哈樂德.亞伯拉罕(Harold Abrahams)和生於敬虔基督徒家庭的李愛銳(Eric Liddel)都是叱咜運動場上的巨星,他們均代表英國參加1924年在巴黎舉行的奧運會,可是他們的心態大有不同。

哈樂德在劍橋讀書時因受同學反猶太的情緒影響,時刻銳意展現自己,他也不諱言自己的人生哲學是「對抗全世界」,又稱「賽跑的目的是為了贏」。

另一方面,李愛銳則是為了榮耀上帝而參加比賽。他的姐姐擔心弟弟為了奧運獎牌而遠離上帝,他安慰姐姐說:「當我賽跑時我能感受到上帝的快樂。我贏得比賽是為了榮耀祂。」

結果哈樂德在100米短跑中贏得金牌,李愛銳卻因為預賽被定在星期日,他選擇了敬拜上帝而放棄比賽。李愛銳贏來的400米賽事金牌,也是由於同伴放棄自己的參賽資格而讓給他,他才有機會出賽。

哈樂德和李愛銳都是金牌贏家,你猜誰的人生比較快樂?

哈樂德還未踏上跑道前已經感到恐懼,說:「我恐懼得不敢去贏」。李愛銳卻在享受自己的勝利,當一位隊友問起他為尊敬安息日而放棄一百米短跑的感受如何時,他回答道:「我感到很遺憾,但一點也不後悔。」

後來李愛銳捨下奧運金牌得主的光環,來到他的出生地——中國做長期宣教士,享受拯救靈魂的快樂,在日軍侵華時死於集中營。他的生命光芒璀燦,不是因為那些奧運金牌,而是他用43年的生命體現了人生在世的真正價值。